半導體三極管

半導體三極管又稱“晶體三極管”或“晶體管”。在半導體鍺或硅的單晶上制備兩個能相互影響的PN結,組成一個PNP(或NPN)結構。中間的N區(或P區)叫基區,兩邊的區域叫發射區和集電區,這三部分各有一條電極引線,分別叫基極B、發射極E和集電極C,是能起放大、振蕩或開關等作用的半導體電子器件。

發明人

1947年12月23日,美國新澤西州墨累山的貝爾實驗室里,3位科學家——巴丁博士、布菜頓博士和肖克萊利博士在緊張而又有條不紊地做著實驗。他們在導體電路中正在進行用半導體晶體管把聲音信號放大的實驗。3位科學家驚奇地發現,在他們發明的器件中通過的一部分微量電流,竟然可以控制另一部分流過的大得多的電流,因而產生了放大效應。這個器件,就是在科技史上具有劃時代意義的成果——晶體管。因它是在圣誕節前夕發明的,而且對人們未來的生活發生如此巨大的影響,所以被稱為“獻給世界的圣誕節禮物”。另外,這3位科學家因此共同榮獲了1956年諾貝爾物理學獎。

晶體管促進并帶來了“固態革命”,進而推動了全球范圍內的半導體電子工業。作為主要部件,它及時、普遍地首先在通訊工具方面得到應用,并產生了巨大的經濟效益。由于晶體管徹底改變了電子線路的結構,集成電路以及大規模集成電路應運而生,這樣制造像高速電子計算機之類的高精密裝置就變成了現實。

名稱來源

由于三極管的結構和外形特征,它有三個接出來的端點,所以便被形象的命名為三極管。

結構簡介

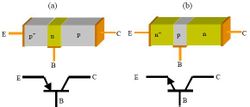

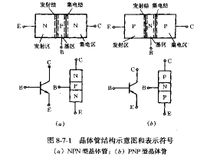

三極管的基本結構是兩個反向連結的PN結面,如圖1所示,可有PNP和NPN兩種組合。三個接出來的端點依序稱為發射極(emitter,E)、基極(base,B)和集電極(collector,C),名稱來源和它們在三極管操作時的功能有關。圖中也顯示出 NPN與PNP三極管的電路符號,發射極特別被標出,箭號所指的極為n型半導體, 和二極體的符號一致。在沒接外加偏壓時,兩個pn接面都會形成耗盡區,將中性的p型區和n型區隔開。

pnp和npn三極管的結構及其示意圖

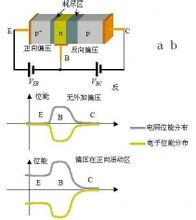

三極管的電特性和兩個pn結面的偏壓有關,工作區間也依偏壓方式來分類,這里 我們先討論最常用的所謂”正向活性區”(forward active),在此區EB極間的pn結面維持在正向偏壓,而BC極間的pn結面則在反向偏壓,通常用作放大器的三極管 都以此方式偏壓。圖2(a)為一PNP三極管在此偏壓區的示意圖。EB接面的空乏區由于正向偏壓會變窄,載體看到的位障變小,射極的空穴會注入到基極,基極的電子也會注入到射極;而BC接面的耗盡區則會變寬,載體看到的位障變大, 故本身是不導通的。圖2(b)畫的是沒外加偏壓,和偏壓在正向活性區兩種情形下,空穴和電子的電位能的分布圖。三極管和兩個反向相接的pn二極管有什么差別呢?其間最大的不同部分就在于三極管的兩個接面相當接近。以上述之偏壓在正向活性區之PNP三極管為例, 射極的空穴注入基極的n型中性區,馬上被多數載體電子包圍遮蔽,然后朝集電極方向擴散,同時也被電子復合。當沒有被復合的空穴到達BC接面的耗盡區時,會被此區內的電場加速掃入集電極,空穴在集電極中為多數載體,很快藉由漂移電流到達連結外部的歐姆接點,形成集電極電流IC。IC的大小和BC間反向偏壓的大小 關系不大。基極外部僅需提供與注入空穴復合部分的電子流IBrec,與由基極注入 射極的電子流InBE(這部分是三極管作用不需要的部分)。InB E在射極與與電 洞復合,即InB E=IErec。PNP三極管在正向活性區時主要的電流種類可以清楚地 在圖3(a)中看出。

3(a)

射極注入基極的空穴流大小是由EB接面間的正向偏壓大小來控制,和二極體的情形類似,在啟動電壓附近,微小的偏壓變化,即可造成很大的注入電流變化。更精確的說,三極管是利用VEB(或VBE)的變化來控制IC,而且提供之IB遠比IC小。NPN三極管的操作原理和PNP三極管是一樣的,只是偏壓方向,電流方 向均相反,電子和空穴的角色互易。PNP三極管是利用VEB控制由射極經基極,入射到集電極的空穴,而NPN三極管則是利用VBE控制由射極經基極、入射到集電極的電子。三極管在數字電路中的用途其實就是開關,利用電信號使三極管在正向活性區(或飽和區)與截止區間切換,就開關而言,對應開與關的狀態,就數字電路而言則代表0與1(或1與0)兩個二進位數字。若三極管一直維持偏壓在正向活性區,在發射極與基極間微小的電信號(可以是電壓或電流)變化,會造成射極與集電極間電流相對上很大的變化,故可用作信號放大器。

工作原理

晶體三極管(以下簡稱三極管)按材料分有兩種:鍺管和硅管。而每一種又有NPN和PNP兩種結構形式,但使用最多的是硅NPN和鍺PNP兩種三極管,(其中,N表示在高純度硅中加入磷,是指取代一些硅原子,在電壓刺激下產生自由電子導電,而p是加入硼取代硅,產生大量空穴利于導電)。兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的,下面僅介紹NPN硅管的電流放大原理。 對于NPN管,它是由2塊N型半導體中間夾著一塊P型半導體所組成,發射區與基區之間形成的PN結稱為發射結,而集電區與基區形成的PN結稱為集電結,三條引線分別稱為發射極e、基極b和集電極c。

當b點電位高于e點電位零點幾伏時,發射結處于正偏狀態,而C點電位高于b點電位幾伏時,集電結處于反偏狀態,集電極電源Ec要高于基極電源Ebo。在制造三極管時,有意識地使發射區的多數載流子濃度大于基區的,同時基區做得很薄,而且,要嚴格控制雜質含量,這樣,一旦接通電源后,由于發射結正偏,發射區的多數載流子(電子)及基區的多數載流子(空穴)很容易地越過發射結互相向對方擴散,但因前者的濃度基大于后者,所以通過發射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發射極電流了。由于基區很薄,加上集電結的反偏,注入基區的電子大部分越過集電結進入集電區而形成集電極電流Ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區的空穴進行復合,被復合掉的基區空穴由基極電源Eb重新補給,從而形成了基極電流Ibo.根據電流連續性原理得:Ie=Ib+Ic,這就是說,在基極補充一個很小的Ib,就可以在集電極上得到一個較大的Ic,這就是所謂電流放大作用,Ic與Ib是維持一定的比例關系,即:β1=Ic/Ib 式中:β1--稱為直流放大倍數,集電極電流的變化量△Ic與基極電流的變化量△Ib之比為:β= △Ic/△Ib。式中β--稱為交流電流放大倍數,由于低頻時β1和β的數值相差不大,所以有時為了方便起見,對兩者不作嚴格區分,β值約為幾十至一百多。三極管是一種電流放大器件,但在實際使用中常常利用三極管的電流放大作用,通過電阻轉變為電壓放大作用。

NPN三極管放大時管子內部的工作原理:

1、發射區向基區發射電子(形成發射極電流)

發射結施加正向電壓且摻雜濃度高,所以發射區多數自由電子越過發射結擴散到基區,發射區的自由電子由直流電源補充,從而形成了發射極電流。(同時,基區的多數載流子也會擴散到發射區,成為發射極電流的一部分。由于基區很薄,且摻雜濃度較低,因此由基區多數空穴形成的電流可以忽略不計。)

2、自由電子在基區和空穴復合,形成基區電流,并繼續向集電區擴散

自由電子進入基區后,先在靠近發射結的附近密集,漸漸形成電子濃度差,在濃度差的作用下,促使電子流在基區中向集電結擴散,被集電結電場拉入集電區形成集電極電流。也有很小一部分電子(因為基區很薄)與基區的空穴復合(基區中的空穴由直流電源補充),擴散的電子流與復合電子流之比例決定了三極管的放大能力。

3、集電區收集自由電子,形成集電極電流

由于集電結加反向電壓且面積很大,這個反向電壓產生的電場力將阻止集電區電子向基區擴散,同時將擴散到集電結附近的電子拉入集電區從而形成集電極主電流Icn。另外集電區的少數載流子(空穴)也會產生漂移運動,流向基區形成反向飽和電流,用Icbo來表示,其數值很小,但對溫度卻異常敏感。

4 三極管工作狀態

NPN 型,當B與E之間電壓Vbe>0.5V時,如果三個管腳電壓關系是Vc>Vb>Ve,則會處於放大狀態;如果是Vb>Vc>Ve 則會處於飽和狀態(相當於開關);如果此時Ve>Vc則仍會處於截止狀態.

PNP 型,當B和E之間電壓Veb>0.5V時,如果三個管腳電壓關系是Ve>Vb>Vc,則會處於放大狀態;如果是Ve>Vc>Vb則會處於飽和狀態(相當於開關);如果此時Vc>Ve則仍會處於截止狀態.

注:三極管放大狀態時,導通能力大小由基極電流Ib決定,因此三極管是電流控制型元件.

主要參數

特征頻率fT

當f= fT時,三極管完全失去電流放大功能。如果工作頻率大于fT,電路將不正常工作。

工作電壓/電流

用這個參數可以指定該管的電壓電流使用范圍。

hFE

電流放大倍數。

VCEO

集電極發射極反向擊穿電壓,表示臨界飽和時的飽和電壓。

PCM

最大允許耗散功率。